这一篇,是写给一位妈妈朋友的。

对养育孩子和内在小孩、性、亲密关系这些话题感兴趣的朋友,这篇会让你大呼过瘾。

甚至,如果你想创业赚钱搞团队,想从事助人行业,也一定会从中得到启发。

(以下就直接用第二人称了。)

亲爱的M,

那天你跟我发消息说,你已经三年半没睡过整觉了,你的孩子每一个多小时就哭醒一次,你试过了所有的方法,都没有用。你的身体被缺觉摧残着,你的精神也时常崩溃。你抱怨老天对你不公,你也会为自己发脾气而惭愧。

你的每一句话,我都有共鸣。

我的孩子两岁半,也很少睡过整觉。我也试过了所有科学和玄学的方法,看了好多专家,花了好多钱,还找了睡眠教练、能量疗愈、五行针灸,走投无路时还调了风水,做了法事……

最后真正管用的,是我搞明白了「依恋」。

不是市面上“安全型依恋”、“焦虑型”、“回避型”、“混合型”的那种哦,那些标签太额外增加养育者的焦虑和愧疚了,仿佛一不小心孩子就会被我们搞成悲剧。

我说的是一套很清晰的看待亲子关系的视角,来自研究者Gordon Neufeld。

这里的“管用”,说的不是孩子现在终于能睡整觉了。

他依然不能。(很可惜,这不是一篇睡渣逆袭的爽文。)

但今天的我,已经不care他能不能睡整觉、能不能自己睡了,因为如果孩子就是需要花比别的孩子更长的时间去学习如何在夜晚感到安全,那么我作为他最信任和最爱的人,最不需要做的就是催促他赶紧学会。

就像我不会在孩子还不会游泳的时候就一脚踹他下水。

我说的“管用”,是另一个层面的。

是孩子崩溃的音量和次数都在降低,我们的关系越来越有爱和有趣,而我的那份无路可走的绝望也在慢慢散去。

是我终于明白了养育孩子的底层逻辑,也知道了一些指南针一样的大方向,于是能做一些具体的事情,让自己和孩子大部分时间都感到安全。

我想要把我学到的最重要的东西,全部分享给你。

一、错位

关于依恋,最好的比喻,其实是一场探戈舞。

有人领舞,有人跟随。

依恋,本质上是基于强者对弱者的照顾而产生的关系,也就意味着,它们不是平等的,而是有权力高低的。

照顾者的位置叫“阿尔法"(Alpha),被照顾的叫“依赖者”(Dependent)。

阿尔法,会本能地想要为依赖者提供保护、照顾、教育、指导、边界、规则。(我们常听到的词是“阿尔法男”,但其实任何人都有阿尔法本能,不论男女)

而依赖者,会本能地想要寻求阿尔法的保护、照顾、教育、指导、边界、规则。

他们的姿势,是一个是向下给予,一个是向上接受。

你可以想象一个孩子找你要抱抱的样子,也可以想象「无极」里的台词,“跟着我,有肉吃!” 或者「喜剧之王」里周星驰对张柏芝说,“我养你啊!”

健康的阿尔法本能,会让你想要关心和保护弱小,想要承担他们承担不了的责任,且不会滥用自己的力量。

而很多人身上有着巨大的竞争和控制欲,会欺负弱小,无法展露脆弱,那是因为他们卡在了阿尔法里,无法切换到依赖者的位置(我猜普京、川普就是这样的)。

两个成年人之间,应该是阿尔法和依赖者角色可以自由切换的。今天你向我求抱抱,明天我枕着你的肩膀哭。

不敢当依赖者的,就会卡在阿尔法里,变得非常“独立”、“理性”、“强大”,同时也更容易感到孤独,也更容易因为无法示弱而burnout。

小孩子,也会卡在阿尔法。

那些把孩子当哥们儿、当闺蜜养的家庭,或者因为家庭贫苦过早让孩子承担责任,或者向小孩子倾诉太多成年人的情绪困扰,就是没有给孩子创造完全被罩着、不用管外面的事情、可以无忧无虑当小孩的体验。

而这些孩子,卡在阿尔法的表现就是,他们很难允许自己emo,会很想要事无巨细地控制,会更难面对人生的不确定性,也不敢进入亲密关系(因为亲密关系会复制“我无法安心被照顾,我需要承担太多情绪劳动”的早年印记)。

“阿尔法小孩”(Alpha child),对迷茫时期的我,是个救命级别的概念。

卡在阿尔法里的婴儿,会经常狂哭,但他们哭的方式并不会让你心生怜悯,想要好好抱抱和安抚他们。他们是拳打脚踢地哭,是声嘶力竭地大吼,是止不住的愤怒咆哮,是把所有关心他的人推开。

他们会显得很早就“独立”、“有自己的想法”,同时也会极其倔强,要一样东西就非要惊动全宇宙,要不到就可以一直狂哭。

他们哭的时候,你也极其烦躁和愤怒,然后你会自责,也责怪他“难带”,同时感到很困惑——

这个可怜的宝宝,显然需要被安抚,为什么他又拒绝接受父母的安抚?

你明明很爱他,为什么在这种时候又很难爱他?

亲爱的,你没有做错什么。

当一个人非常demanding、咄咄逼人的时候,你当然会条件反射式地抵触、厌恶、防御。从而你的健康阿尔法本能(照顾他、保护他、承担责任的愿望)不能被激活。所以你在他大哭的时候爱不起来,真的很正常!请无限体谅你自己!

这也不是他的错。

是他因为各种原因,可能是妊娠期或分娩时的创伤,或者仅仅是天生敏感、易受刺激,会高度警觉、焦躁,从而很难进入依赖者的角色。(我的小孩就是这样,他没有什么创伤,但从生下来第一秒,吸了几口吸不出奶时,就是阿尔法暴怒,狂哭不止。这种状态,持续了整个婴儿期,现在想来都不寒而栗。)

但在我知道了他是卡在了阿尔法之后,每次他把我推开、不接受我的拥抱和安抚,我就再也不会take it personally了。我知道他不是在拒绝我。我知道我没有问题。我也会对他多一些理解,知道他睡不踏实、高度警觉、难以安抚,也不是他自己能控制的。

可是说到底,小婴儿,根本不可能当阿尔法。

哪怕他看起来在推开你,哪怕他什么事都想要他说了算,哪怕他对家人(尤其是祖辈)颐指气使,撒泼打滚,但其实他的动物身体、他的内心,都在无比渴望有一个母狮子能镇住他,罩着他,拒绝他的无理请求,且依然爱他,这样他终于可以安心当个小崽子了。

而要让他从阿尔法的虚高的位置上走下来,他自己是做不到的,否则他就不会卡住了不是吗。你需要找回自己的阿尔法位置,从而帮助孩子回归到依赖者的位置。这里面有很多个关键词,我接下来会展开讲。

但首先,我要无数次强调的是,我们不是超人,这不是我们当妈的一个人的功课!(我们的整个社会都在走向小孩阿尔法化,以及更多结构性问题,今后有机会再聊吧。)

我们需要外界大量的阿尔法借给我们肩膀,我们可以乖乖当个依赖者,哗哗大哭,哇哇乱骂,以此给自己充电。

这个外界的阿尔法,可以是我们的父母、朋友、网上有同样经历且心情还不错的妈妈、咨询师。最好不要是伴侣,因为伴侣也多半跟你一样崩溃,也需要别的阿尔法给他充电,你们彼此诉苦达不到阿尔法的效果。

如果一时半会儿找不到人依靠,也可以诉诸灵性和宗教获得某种宏大的体验,或者写日记、跑步、去大自然里走走。但咱们是人类,最终还是需要社交支持,不能只靠喝神仙水养活自己。

好了,当你有一些能量的时候,你就要开始激发你的阿尔法本能,罩住这个小崽子了。

这件事不能只发生在他情绪激烈、你们对峙僵持的时候。

你要在日常生活中不停地给他安全感。而且要在他没有要的时候就给他。

也就是说,哄睡,其实最好发生在白天。

这就要讲到第一个很重要的概念——恩典。

二、恩典

恩典,grace,原本是一个来自基督教神学的词汇。

它指的是上帝自发地赐予人类的礼物,特点是“慷慨大方”、“白白赠与”、“完全出乎意料”并且是“人类不需要通过努力挣得的”。

这个词,对于无神论者,在养育小孩、尤其是阿尔法小孩的领域,也完全适用。

你要做的,就是在孩子根本没有找你要的时候,就一次性给够。把他喜欢的吃的喝的玩的给够,把夸奖和拥抱给够。

就像主动带一个乞丐去吃满汉全席,而且经常去吃。

我经常跟西方朋友聊天,就会发现,小时候家里饭桌上总是有一大堆剩菜(常见的是地中海、巴尔干家庭),还是每顿饭都需要快点扒拉免得兄弟姐妹抢了最后一个鸡腿(荷兰、德国、英国这类家庭居多),直接影响着他们成年后的金钱观匮乏与否,和在爱情和亲子关系里的计较程度。

对于阿尔法小孩,恩典,不代表纵容。

不是说他喜欢吃冰激凌、辣条,就一次性给他十个。而是在你允许的边界里,给到让他感到充盈富足的份量。

比如我的孩子很喜欢喝牛奶,但每天会哭着要无数次。有边界的恩典就意味着,如果他在晚饭前哭闹着要喝,我坚决不会给(那样他就不爱吃饭,半夜又会饿醒,折磨父母),但我会在他玩耍且完全没有期待喝牛奶的时候,给他超级大一杯。他喜欢的水果或小零食同理。

陪伴和玩耍的时间也是这样的。他会非常缠我,每天会说无数遍让我陪他玩。我会尽可能抢在他念我之前,就主动提出要不要一起玩,这样他就会像收到礼物一样开心。否则等他来叫我时,我就会抗拒,我的阿尔法就出不来。

阿尔法的恩典,本质上是找到自己的节奏,不被他推着走,拿回自己的主动权。

其实在很多恋人关系里也是这样的。超级没有安全感的一方,会不断向另一方确认“你爱不爱我”,但这样对方反而会升起防御,开始撤退、想要空间,而前者的不安全感就会更重,更要追着确认爱。用市面上流行的说法,就是“焦虑-回避”的关系模式。

但这个模式本质上,是焦虑的一方,卡在了阿尔法(不断逼问其实是很强势的,哪怕ta说的是ta不安全),而回避的那一方,阿尔法的本能出不来。

同理,陷入这种关系循环的恋人,解决方案就是,首先,双方都理解这是怎么回事,从而不再自责或指责对方。然后,焦虑的一方,稍稍给对方一点喘息空间,同时回避的那一方,要见缝插针,在对方没有逼问、没有做任何事挣得的时候,大量示爱、夸夸、表衷心。

一旦回避的一方找回了自己的节奏,进入一种主动关爱对方的阿尔法状态,之前的恶性循环就会被打破。

但当然,恩典不能解决一切有关睡眠的问题。它只是拼图的一块。

因为你会发现,不管得到多少爱、多少支持和鼓励,你的孩子似乎总是很容易烦躁/沮丧/受挫(frustrated)。他得不到想要的会沮丧,你给了他哭闹着要的东西,他依然会很沮丧,因为底层的、被阿尔法罩住的需求并没有被满足。

所以,要让他从卡住的阿尔法里流动出来,最关键转折点就是——

眼泪。

纳尼!他不是已经哭得声音沙哑、呼吸困难了吗?

不一样。

眼泪,代表的是另一种哭。

是沮丧到尽头时候的无力、脆弱、徒劳感,是天大的委屈,是只能依偎在你怀里。

而你,要主动,成为他眼泪的制造者。

你,要让他在你面前无路可走,从而终于能感受到他自己的无力、徒劳、委屈。

你,要主动成为他的南墙。然后成为他的天使。

听起来很奇怪对不对?下一章,我细细道来。

(看累了记得喝个水哦,分几天看完也可以。这 12000+字,毕竟是几十个小时的资料的浓缩。)

三、眼泪

我经常感叹,身为一个小孩太难了!很多事情不受控制,想吃糖想买玩具车不想上学却经常不被允许。

我们为什么不记得三岁之前的事情?我猜,是因为 it FUCKING SUCKS to be a baby! 所以必须遗忘掉小时候的操蛋经历才能继续活下去(苦笑)

(我小孩得不到想要的东西的时候,我也经常会这样共情他,“当小孩好难有没有!”他就委屈地说,“是啊!”)

换言之,婴幼儿的生活中,时时刻刻都有沮丧的来源。而沮丧一直累加,就会变成攻击性爆发出来。

一个卡在阿尔法里、依赖需求一直得不到满足的小孩,很容易向外表达攻击性。半夜醒来大哭且拳打脚踢拒绝被安慰,如果没有其他病痛,那就很可能是攻击性的体现。

孩子的攻击性是怎么发生的呢?

我们以他非要买一辆玩具车为例,而家里已经有类似的了,你并不想给他买。

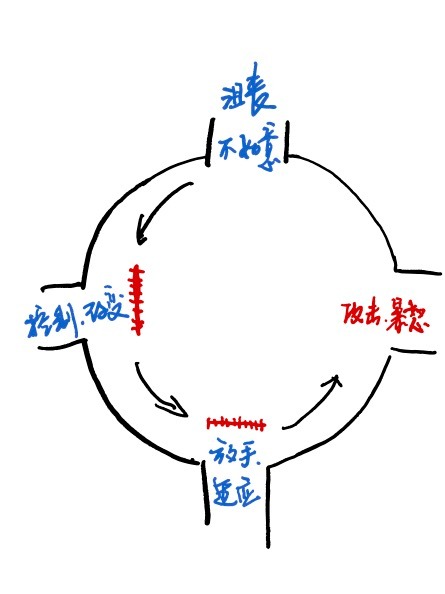

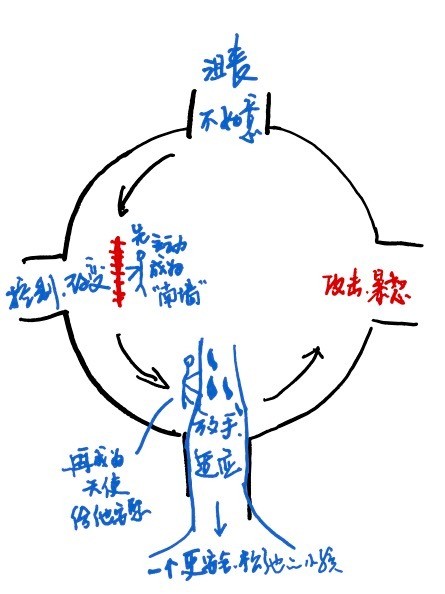

我们可以把这个过程想象成一辆车开进了环岛。

一旦小孩进入沮丧的环岛,他有三个出口供选择:

努力争取,控制,讨价还价,改变让他沮丧的情况,从而得到他想要的(比如在商场的地上打滚、哭到爷爷奶奶心软了妥协了、给他买为止)

如果前一个出口出不去,就会进入下一个出口,那就是放手,接受自己得不到自己想要的,从而适应现实,寻找新的好玩的事情。

这个出口的好处是,他会释然,但难点是,这个出口是很脆弱的,打开它的钥匙是眼泪,也就是,要先感受到“我无法改变他们”的无力感。

而卡在阿尔法的小孩,是不愿意、也无法自己打开第二个出口的,所以他会一直让沮丧,直到爆炸,也就是第三个,以愤怒作为出口。(比如开始无端打别的小孩、对着父母咆哮、破坏公物)。

在这个环岛里,父母的阿尔法责任就是,守住第一扇门(不要满足他的无理需求),打开第二扇门(帮助他感受到脆弱的眼泪)。

换句话说,父母既要主动成为制造无力感的讨厌鬼,又要成为送温暖的天使。

没错,听起来就是这么矛盾!

只做到前者的,就会成为暴君式的家长;只有后者的,就会娇惯出一个小皇帝;二者都没有的,就是情感忽视。

所以,有阿尔法罩着的小孩的沮丧环岛长这样:

具体是什么样子呢?

孩子一天到晚会积累很多沮丧,晚上回到家是更安全的地方,所以一定会找各种机会发泄出来,比如,非要吃一个完整的饼干而不是中间有裂痕的这种小事情,竟然会发展成摔碗、然后趴在地上崩溃。

这时候,你给他换个饼干,就是放他从第一个出口走了。但你要堵住第一个出口的门,让他体会关于饼干的沮丧,顺便带出一整天、上周、甚至去年的沮丧。

但你并不批评他,也不教育他,只是共情他,“妈妈知道你很想要完整的饼干”,以及猜测其他的沮丧,“今天学校是不是很吵/是不是老师让你跟同学分享车车你并不情愿/有小朋友穿了闪闪的衣服是不是很嫉妒/路上急刹车的那一下是不是吓了一跳”

(这些猜测都是基于我一整天的观察,我会把他所有的不如意记在脑子里,哪怕面对这些事情当下他没有反应,之后我提起来他还是会委屈地点点头,然后松一口气)。

慢慢地,他会停止大哭,而是变成呜咽或抽泣,你就知道,他开始从第二个出口出来了。

大部分时候,他不会走到攻击、暴怒的出口。偶尔几次,也没关系,因为咱们不是完美的妈妈。毕竟,要做到1和2其实是很需要精力和心量的,如果头天晚上睡得超差,做不到也很正常。

告诉你一个让你松一口气的秘密——本文分享的所有道理和方法,都不是用来捆绑我们的,只要做到了“差不多”(good enough)的样子,就会有效。因为它是很底层的安全网,日常的偏差,都在容错的范围内。

其实咱们成年人老讲的什么“顺流”、“臣服”,臣服于宇宙和生命韵律,也是这样发生的。

不是你站在一个阿尔法的位置,一边说“我要臣服了哦!”,一边还是在试图掌控生活。

而是你要先真的体会过自己想控制而不得的抓狂,撞南墙无数次,然后用无力感、委屈和眼泪,把臣服的门打开,把自己变成宇宙和生命的小崽子,相信自己终归会被罩着。

也确实会。

四、玩

看到这里,你会不会觉得,当小孩也太惨了吧!不仅得不到想要的,还要经常被大人故意引导向脆弱的哭哭。

没错,小孩子一直做依赖者,太憋屈了!但你又不可能让他们真的当阿尔法。

那么,玩,就是最好的补偿了。

亲子游戏有9大类别,未来我专门写文章介绍,但这里最相关的一种玩法就叫:

权力反转游戏 (power reversal games)

这类游戏的关键就是,让他在玩耍范围内,过足阿尔法瘾,要多威风有多威风,要多坏有多坏,父母可以假装弱小、假装害怕、假装被他们照顾,或者被欺负。过家家,让他们扮演父母、医生、老师、警察等阿尔法角色,就是一个方式。

我自己最喜欢的一个很简单的权力反转游戏,就是在荡秋千时候,我假装被他踢到。每次他的秋千荡过来,我就夸张地向后躲,做出害怕的表情,然后尖叫着假装摔在地上。他知道这是假的,但每次还是会咯咯大笑,也很配合地演出很凶的样子,每一次荡过来,都会故意假装踢我。

这个游戏,从他8个月的时候我们就开始玩,那时候他完全不会说话,却也能秒懂其中的意思,我们每次都会笑到肚子疼。直到今天,他都也还是很喜欢给我配合表演,在秋千上作威作福。

跟秋千思路类似的,是你可以跟他打枕头仗,然后总是假装输掉、被他打哭。你可以放任他在打你的时候就是个“恶霸”,不用急着教育他应该要给你说对不起,因为这本来就是游戏,本来就是在补偿他的阿尔法欲。而且当你的哭哭夹杂着咯咯笑时,他其实更容易在轻松愉快的氛围里,跑过来安慰你、跟你说对不起(然后继续欺负你)。

笑声和汗水,其实是攻击性的绝佳出口。

在玩耍中,你们动着、笑着、气喘吁吁、面色红润,其实就已经是在释放过去的很多沮丧,甚至是创伤了。

你不用担心这种反转游戏会减损作为父母的威严。正好相反。

游戏结束后,你回归母狮子,他回归小崽子,自然而然,非常顺畅。他甚至会主动从阿尔法的角色扮演中出来,跑来依偎在你怀里,亲亲抱抱。

而且,你会发现,每次这样玩过,他吃饭睡觉竟然更愿意配合你了。

五、外面没有育儿专家

这是最最最最重要的一件事。

哪怕我现在讲的也是育儿专家讲的东西,你也不要全信。

不只是因为再好的专家也会犯错,不只是因为每隔20年育儿界的观念就会180度大反转,而是因为,每当你急切地望向外界权威的时候,你的姿势、朝向、角色就不对了。

孩子哭闹,你却转而跑去教科书、去专家里找正确答案,看着就不像个阿尔法吧?怎么看都更像是可怜巴巴地等着阿尔法专家给你解决问题的小崽子呢。

我很庆幸,我近两年的“四处求医问药”的习惯,最后在Neufeld的依恋理论这里终结了。

我最后一次求专家,就是遇到了一个受训于Neufeld学院的育儿咨询师。她跟我找的其他睡眠教练或者疗愈师都不一样。其他人急着给我方案、给我一套他们的很自洽的理论解释、给孩子开药方、承诺会有效果,而她却告诉我:

你要停止去找任何专家;你要empower你自己。

她甚至拒绝为我提供咨询。

她在我最焦灼、急着让她帮忙发现我们有什么盲点的时候,拒绝给我一丢丢方法和建议,除了扔给我两个关键词,Neufeld,Alpha child。

我至今都感谢她。

她是在用她的拒绝,传达关于养育的最最重要的信息——

不要去外面找答案。你就是孩子的答案。

孩子来找你哭,因为他把你当阿尔法。他要的是你,不是“对的信息”。

你去找别人,你就把自己放在了依赖者的位置。

你要成为孩子的答案,哪怕你根本不知道答案。

在孩子面前假装知道,(在安全的范围内)瞎蒙,也比到处寻找解答,在气场层面,更能给到孩子安全感。(这句话不适用于辅导高年级的孩子做题的父母哈,请自行甄别。)

然后你会发现,其实依恋关系的容错率,真的非常非常高,比你担心的要高多了。孩子的韧性其实也很高。

只要大方向上没问题,只要你不要威胁到他对你的底层信任,你不断尝试不断犯错,也完全不用害怕把娃、把关系搞坏了。是不是松口气!

也就意味着,其实关于养娃,很多事情没有标准答案,没有具体方法,你只需要站好你的位置,其他的都可以是你的即兴创造!爽不爽!

我们的父母和祖辈其实比我们更懂这一点。他们没有我们受过的教育那么高、也没有听到那么多矛盾的专家意见。他们全凭本能,就更懂这一点。

他们不会怀疑自己喂的食物有没有营养,该不该吃太多麦麸,不会思考到底是分床睡还是一起睡更好——他们觉得多吃面食更好就是更好,他们觉得小孩该抱着睡那就抱着睡,吃饭不许做选择就是不许选。

且不说最后到底哪种养育方式好,但这种不过度自我怀疑的状态,就是一种天然的阿尔法。

咱们这代人,不仅照本宣科搞得自己丢了阿尔法本能,还不允许父母在养育孙子的时候发挥他们的本能,你说不养出一大群阿尔法小孩才怪呢!

当然,“不依赖专家”,和“向专家虚心学习知识”,是可以同时存在的,只是场合不同。

你完全可以背着孩子,做专家的依赖者(Neufeld教授讲课的时候完全就是给你超多笃定和安全感的阿尔法);

当着孩子,扔掉专家讲的一切,成为孩子渴望你成为的,他最仰慕的答案。

六、冲动

既然外面没有正确答案,既然不需要事事参照书本,那么我们最能依靠的是什么呢?

其实就是我们在每个当下的本能(instinct)和冲动(impulse)了。

一只母狮子在睡觉,两个小狮子在旁边打闹、吵到了她,你觉得她会前思后想怎么做才正确吗?“我是不是应该耐心一点?”“我是不是应该给小狮子一点吃的转移一下注意力?”“我是不是该跟它们讲道理?”

不会。

母狮子的本能冲动就是,“tm别烦我!”

它会冲着小崽子们大吼一声,或者直接向空中挥一巴掌,让他们滚一边儿去玩,自己好继续睡觉。

亲爱的M,我们也是动物。我们也有同样的冲动。

只是我们脑中有太多“应该”和好坏对错了。我们太怕犯错,反而离本能越来越远。

那天你说你没忍住对着哭闹的孩子发了火,他就突然安静下来了,其实就是你母狮子的冲动在起作用呀。希望你不要太自责。

(当然,不能每次都用这个方法,否则又成了刻舟求剑了不是吗)

而慢慢地你会发现,你的冲动,很可能在不同的时候,是相反的。And that's okay.

比如,我某一天就是会很坚决地不让孩子抱着我睡(因为我能感受到他不是脆弱而是demanding的能量,且我那天尤其需要自己的空间才能充电,我要去跳我的钢管舞,孩子爸爸在家呢);而在另一天,他超级fragile、哭着渴求我不要走的时候,我很受触动,直接放弃了我的舞蹈课,状态马上切换成他最温暖的守护者,哪怕我已经穿上了性感舞蹈服和高跟鞋。

而这两个瞬间,我都坚信,我的决定是对的。

它们都是“母性大发”。

我都不后悔。

我矛盾,却也不矛盾。

就像诗人惠特曼说的,

Do I contradict myself?

Very well then I contradict myself,

I am large, I contain multitudes.

没有哪本育儿书会像我上面这样写——今天这样,明天那样。

所有的育儿书都在说,要be consistent。这个词,也是很多父母羞耻感的来源。

我当然同意孩子需要一定的可预测的daily routine,这是他们安全感的一部分。但它不是唯一的正解。

在routine的大框架下,发挥你的本能,捕捉你的冲动,去满足自己和孩子在不同时刻的不同需求,这才更接近于真实的、鲜活的、当下的,一个生命与另一个生命之间的,会呼吸的关系。

而生命,是任何书本都无法化约的。

亲爱的,这就是我目前摸到的最宝贵的石头了,借着它们,我淌过了母亲河里,最湍急的那一段水路。此刻,我把它们全部送给你。

但我更想送给你的,是好多好多的爱,同为母亲的女性之间的爱。

相信我,它大过了所有石头。

Love,

Jess

2024.05.07

P.S.

懂得了以上所有,并不见得马上就可以改变孩子的哭闹和睡眠,养育这件事并不会魔法般地变得容易。我在写作的过程中,就遇到好几次我根本哄不住的夜哭,超级崩溃。所以请大家不要期待有任何理论和方法可以立竿见影、100%解决问题,同时也要对自己有很多的体谅!

读者中如果有妈妈朋友,且想要加入我的妈妈互助群,可以私信我。

微博:@Jess静姝

微信公众号:天才女巫的羞耻play

如果你有朋友也在养育这件事上挣扎,请你把本文全文转发给ta,但前提是要先问ta想不想要看哦!当父母的真的很讨厌别人随便教你怎么做人😂